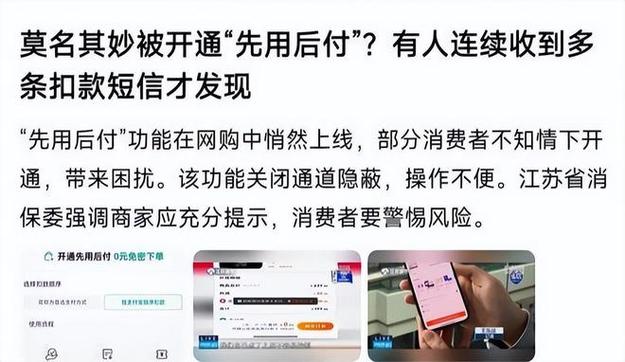

当前网络购物领域,“先消费后付款”这一支付方式引起了广泛讨论。表面上看似方便,实则让不少消费者感到烦恼,尤其是难以取消的开通问题。这一矛盾焦点吸引了公众的关注,同时也触及了消费者的敏感神经。

什么是先用后付

网上购物时,可以先下单后支付,收货确认后才需付款。像淘宝、拼多多这样的电商平台都提供了这样的服务。这种做法的出发点是信任消费者的信用。消费者若信用达标,就能先拿到商品,体验后再支付,这在理论上给了消费者更灵活的购物方式。对于很多上班族来说,这种支付方式在时间紧迫或想先检查商品质量时,确实方便。但实际操作并非如此简单。

在实行“先消费后付款”的过程中,也出现了一些困扰。许多顾客表示,在购物时,“先消费后付款”选项仿佛是被硬塞进他们的选择中。在许多平台的支付页面,它通常是默认勾选的,有时不勾选就无法完成支付,甚至有的情况下,如陈女士所遭遇的,不勾选就只得取消订单。这样的体验对消费者来说颇为不快,感觉自己的购物意愿被这种设定所束缚。

开通容易的背后

开通“先消费后付款”服务非常简单,操作按钮往往非常显眼。轻轻一点,即可轻松启用。许多平台在商品或支付页面布满了启用“先消费后付款”的引导标识。对一些不太留意或不太了解潜在风险的消费者来说,很容易不小心启用。而这些潜在的风险并未得到充分提示,普通消费者可能并不知情。年轻人或许问题不大,但对于不太熟悉网络购物或对新功能不太了解的中老年人,更容易在不经意间启用。

人们往往不清楚开通后可能会遇到的麻烦。开通之后,若想关闭却变得异常艰难。许多平台都将关闭选项设计得相当隐蔽。比如,某些平台需要用户层层点击,从“我的”页面到“设置”,再到“支付”或“钱包”相关设置,才能找到关闭的选项。这对消费者来说,无疑增加了不少困扰。原本为了方便购物而设立的功能,如今却成了让人头疼的问题。

未完成订单的限制

若消费者持有未完成的“先试后付”交易,那么关闭该功能将面临诸多不便。需待所有交易完成收货或售后服务结束后方可操作,且在此期间不得新增订单。以陈女士为例,她便遭遇了此类困境,因未完成的交易阻碍了她关闭“先试后付”功能。在购物过程中,此类限制常令消费者感到自主选择权受限。更有甚者,消费者可能在不知情的情况下购买商品,却因无法关闭功能而被迫处理订单,即便对该商品并无兴趣。

在一些促销期间,这种现象尤为普遍。商家为了提升销售,推出了众多促销活动,诱使消费者在不经意间选择了“先试后付”的支付方式。然而,当消费者发现问题时,却因订单未完成的状态而难以取消该功能,感到非常烦恼。这也反映出平台在设置此功能时存在不合理之处。

电商平台的解释

淘宝的客服提到,“先用后付”功能是依托于消费者的信用评分,只有信用良好的消费者才有资格使用。若要取消此功能,需等待所有“先用后付”的订单处理完毕。拼多多的客服也表示,对于正在履行的订单,无法取消此功能,但若在确认收货前退货,则不会产生扣款。尽管这些解释看似合理,却未能从根本上解决消费者的难题。消费者担忧的是默认选项和关闭的困难,而平台只是着重于信用和订单执行中的规定,并未从消费者权益受损的角度出发去考虑和解决问题。

电商平台过分关注如何利用该功能吸引顾客购买,提升销售量,却忽略了可能出现问题时顾客的体验。例如,平台默认勾选某些选项,当顾客投诉时,却用各种业务规则来辩解,这显然是对顾客权益的不尊重。

消费者权益的侵犯

商家在这种模式中隐藏了取消按钮,这样的做法剥夺了消费者自主决定和了解真相的权利。陈音江,中国法学会消费者权益保护法研究会的副秘书长,也强调商家有责任向消费者说明开通功能可能带来的风险和不利影响,不能误导他们。然而,现实中很多消费者在不知情的情况下就开通了功能。当他们发现问题想要关闭时,却遇到了重重困难,这显然是不公平的。消费者在购物时应当拥有明确的选择权,而不是被迫接受消费。

关于“先消费后付款”这一机制,若默认开启且难以关闭的现状持续不变,长期来看,消费者很可能会对商家或平台失去信心。商业活动的基础是信任,一旦信任受损,遭受影响的将是整个商业生态系统。

如何改进这一模式

商家需优化“先消费后付款”的机制,首先应确保该功能成为消费者可自主选择的,而非默认开启诱导。需在显眼处清晰告知消费者开通此功能后的权利、义务及潜在风险,如支付失败、功能关闭难度大、信用受损等。若存在订单无法关闭的情况,平台应设立更合理的处理机制。避免消费者因此类限制而持续困扰。

此外,平台需简化关闭功能的步骤,把关闭键放在显眼位置,别让用户费劲寻找。处理用户投诉时,要站在用户角度思考,别只靠平台规定来推卸责任。如此一来,“先试后付”功能才能达到初衷,既方便用户,又提升商家收入,实现互利共赢。

是否你也曾遭遇过“先消费后付款”的烦恼?不妨在评论区分享你的经历,同时别忘了为这篇文章点赞和转发。