在许多人看来,生活可能平淡无奇,却藏着无数故事。韩仕梅便是如此,她的经历充满挑战、自我觉醒,以及对生活独特的诠释。

韩仕梅的生活背景

韩仕梅居住在一片具有独特地域特色的地方,她的故乡与丹江口水库仅一镇之隔。自1959年以来,大约有40万淅川人迁往他乡,这是一件重大的历史事件。然而,韩仕梅的世界却更多地被自己的命运所占据。她在工厂里负责做饭,工资可能并不丰厚,工作也十分繁忙。她曾拥有一部价值500元的智能手机,只会使用微信等简单的社交软件,昵称还与女儿有关,叫“王心悦家长”,并附上手机号码,这反映出她作为一位母亲,过着平凡而忙碌的生活。

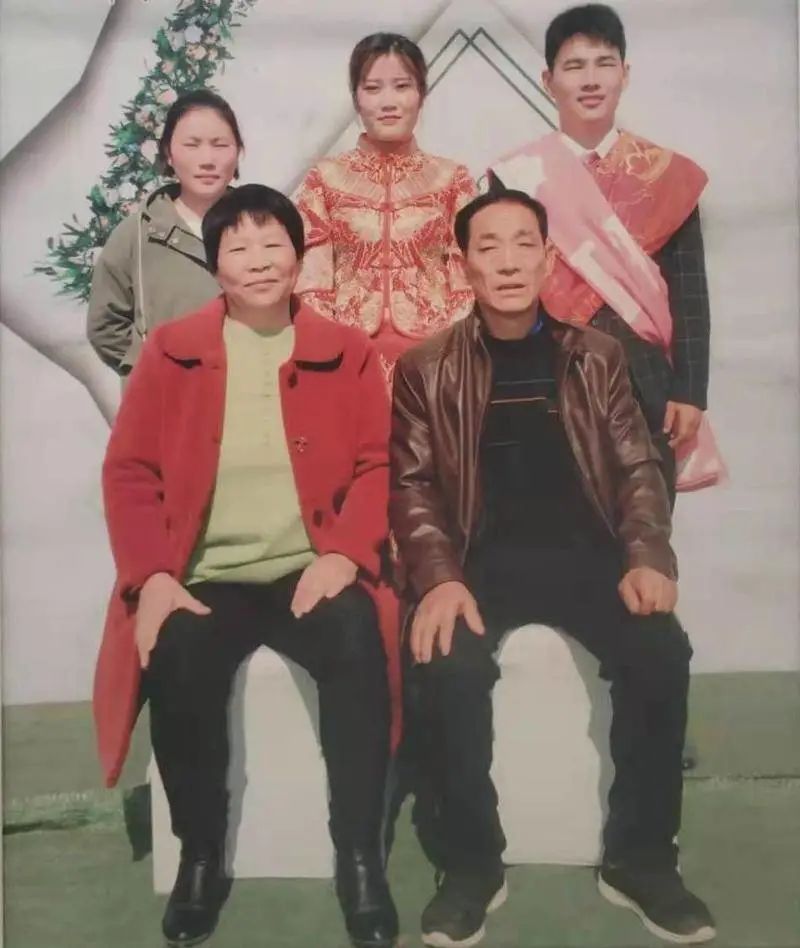

她所在的那片村庄,还有一些较为落后的传统。比如,她和她的三个姐姐,都经历了类似被当作商品出售的婚姻,价格从几百元到上千元不等,被卖给了村里的单身汉。这反映出当时女性在当地的社会地位很低,她们在婚姻选择上缺乏自主权。

婚后的生活压力

韩仕梅婚后生活压力山大。起初,她以为丈夫只是有些不正常,但实际生活远比想象中艰难。为了养育孩子、建造房屋,家中不断需要资金,接连不断的开销迫使她不得不拼命赚钱。她种植辣椒,进工厂工作,努力为家庭增加收入,因此被村里人称赞为能干的媳妇。然而,她内心的疲惫和孤独却鲜有人知。2002年,因丈夫渴望有个女儿,她再次生育,同时还得承担四千元的计划生育罚款。在家庭经济重压之下,她只能在工作和养家之间来回奔波。

她与外界交流甚少。在家庭中,丈夫仿佛是静止的树或坚固的墙,无论她向他倾诉或争执,都得不到任何回应。面对这样的境况,韩仕梅只能独自承担起家庭的重担。

诗歌创作契机

韩仕梅的诗歌犹如她心灵深处敞开的一扇窗户。一次在快手的随意浏览,让她找到了灵感。那是1月8日晚上11点半,她浏览到一位诗友的作品,视频内容激发了她创作的欲望,她一口气完成了五首诗。她内心积压了太多想要表达的情感,多年的经历和感受,如今得以通过诗歌的形式逐渐展现。对她而言,写诗不只是兴趣爱好,更是心灵寄托的方式。

写完诗,她的心境变得不同。尽管许多人包括她的儿子对她的诗作不感兴趣,甚至她为儿子婚礼所作的那首祝贺诗也未能引起儿子的浓厚兴趣,但这并未削弱她创作的热情。

诗歌受众与反馈

在她身旁,真正关心她诗作的人寥寥无几。除了在快手上的诗友和自己的女儿,似乎无人关注她的创作。她曾试图向丈夫朗诵诗歌,却只见丈夫毫无反应,似乎无法理解她的情感。这一现象在她所处的现实世界中,显示出诗歌地位之边缘。

外界的评价颇为复杂。河北保定的“老师”称赞她的诗作“非常好”,认为她有天赋,不过诗的格律却出了问题。这位老师还表示愿意指导她,这反映出她具备写诗的潜质,只是缺少必要的专业知识。然而,韩仕梅对普通话不够熟悉,这限制了她在诗歌格律上的提升。她习惯说河南话,用普通话来发音确定格律对她来说颇为困难。

对感情的态度

韩仕梅对感情有着自己坚定的看法。她曾在诗配文中写道:“女性应当选择一个值得爱的人再婚。”即便生活艰辛,面对有诸多问题的丈夫和需要照顾的家庭,她依然坚守婚姻。比如,有湛江男子向她示好,承诺会疼爱她,但她坚决拒绝了。因为她清楚自己在家庭中的责任,明白家人需要她的陪伴。

家庭责任和日常生活占据了她的主要精力。尽管丈夫与她沟通不畅,她自己也承受着沉重的家庭负担,但她始终没有选择放弃这个家。这种坚守,充分体现了她对家庭的深厚责任感。

韩仕梅的意义

韩仕梅的故事对社会有特殊价值。她象征了众多身处相似困境中的女性。她们在艰难的生活中默默忍受,却怀揣着对精神世界的渴望。她用诗歌倾诉内心,也揭示了即便身处困境,底层人民仍对美好生活抱有向往。

她原本只是个平凡的乡村女子,如今却成为了一名诗人。这样的转变,无疑引发了对女性教育、个人成长等问题的社会思考。她的家庭经历和创作诗歌的行为,都显现出社会对女性在家庭及社会中的角色和地位关注不足,亟需给予她们更多的发展机会。