现在,我们注意到不少小众文化在新兴平台上重获活力,同时,传统技艺的传承问题也引起了广泛关注。这些问题,确实是值得我们深入思考和讨论的。

彝族民歌的推广

彝族民歌魅力独特。一支乐队吸引了18万粉丝,发布了近100个彝族民歌合唱视频。这些视频吸引了彝族人的注意,有的人在其中找到了童年的记忆,有的人则沉浸其中久久不愿离去。乐队通过短视频平台,让彝族民歌走出了深山。这表明,新平台在民歌推广方面非常有效,特别是在彝族聚居的偏远山区,民歌的传承找到了新的方式。此外,微博、抖音等众多平台也为这种小众文化的传播提供了便利。

乐队的起点可能普通,但他们的作用不可忽视。起初,成员刘烨龙未曾料到会走到如此境地,如今,彝族民歌已被众多人所熟知。这一变化也鼓舞了更多彝族人去继承本民族的文化,因为他们的文化底蕴深厚,例如,拥有多样的旋律和深刻的歌词内涵。

彝族民歌进学校

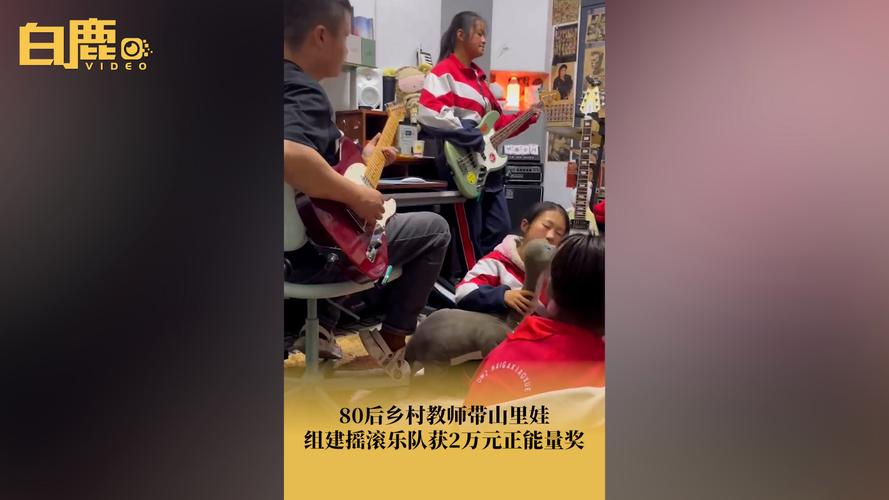

刘烨龙在支教中见证了彝族民歌的传承。他发现原先的课外活动效果不佳,但彝族民歌却吸引了孩子们。看到孩子们被歌声吸引的场景,他深受触动,于是和支教老师们商讨教授民歌。玛薇合唱团的成立便是这一努力的成果。这都是在学校环境中,在支教老师们的大力推动下实现的。

学校里,越来越多的孩子学会了彝族民歌。这让他们深深体会到了自己民族文化的独特魅力。同时,这也为民族文化未来的传承打下了坚实的人才基础。将彝族民歌引入校园,是一种从孩子阶段开始的积极尝试。这种做法,与将许多少数民族文化融入当地学校课程体系的举措有着相似之处。

未来的彝族民歌传承规划

同学们心中怀有远大的目标。高考落幕之后,他们计划花费两个月的时间搜集并整理彝族的传统歌曲。此外,在成都接受艺术培训的孩子们怀揣着更宏伟的梦想,他们希望在毕业后回到家乡,创作出更多的彝族音乐,并传授给年轻一代歌唱的技艺。他们拥有足够的时间来实现这些梦想,因为在彝族文化中成长的年轻人对自身的民族文化有着较深的了解,他们有能力更好地肩负起传承的责任。

这项计划需要多方面的协助,比如来自学校、家庭还有社会的帮助。比如,那些研究传统音乐的专家能提供指导,将来也许能在偏远地区设立彝族民歌的研究中心。

传统制香技艺的学徒传承

顾小思对制香技艺的学习,堪称传承的佳例。她因对古时化妆品产生兴趣,进而接触到了制香。在制香这一领域,她得到了师傅的认可,成为了一名学徒,继承了这门技艺。她的求知欲和勤奋精神,值得众多人效仿。类似的师徒传承,在众多传统技艺中并不鲜见。在云南的某些山区,或是江苏的宜兴等地,这种传统的传承方式尤为常见。

在传承的道路上,她展现了独到的见解与革新。学成老师多年积累的技艺后,她并未墨守成规,而是致力于让更多的人领略药香的魅力。这种意识对于传统技艺在当今社会的传承至关重要。

传统制香技艺的大众推广

顾小思通过短视频平台推广香艺制作。她发布的制香视频,比如2022年春节期间推出的“锦鲤香碳”,收获众多点赞。这一现象凸显了社交媒体在传统技艺传播中的关键作用。在内容制作上,她不仅展示了高端制香过程,还尝试用常见材料制作香,使更多人有机会接触和体验香文化。

许多人觉得香料是富贵人家的奢侈品,她决心消除这种错误观念。许多传统手艺也常遭受误解,她的努力为古老制香技术普及化树立了榜样。

传统手工艺的传承困境与希望

在传统手工艺界,不少从事制灯等手艺的师傅正遭遇难题。有些师傅因收入微薄而选择放弃,而且年轻一辈鲜少有人愿意继承这些手艺,技艺面临失传的风险。然而,也有一些传统技艺在现代社会找到了新的生机,比如顾小思和刘烨龙在快手追光大会上相遇,这表明彝族民歌和制香技艺这样的传统技艺,也能在新的平台上迎来新的发展机遇。

传统技艺得以延续的关键在于人们的关注,这既包括手工艺人自身的坚持,也包括社会的广泛关注。为了维护这些传统技艺,不少地区会为传承人提供资金援助或实施优惠政策。

我想请大家思考一下:如今,我们每个人对于彝族民歌和传统制香这类文化遗产,能够做出哪些贡献?期待大家在评论区交流心得,同时也欢迎点赞和转发这篇文章。