在创作界,关于“融梗”是正当的引用还是抄袭,争议不断,热度不减。这一话题紧密关联着创作者的权益、作品的创作空间,以及整个行业的进步。

融梗概念的模糊

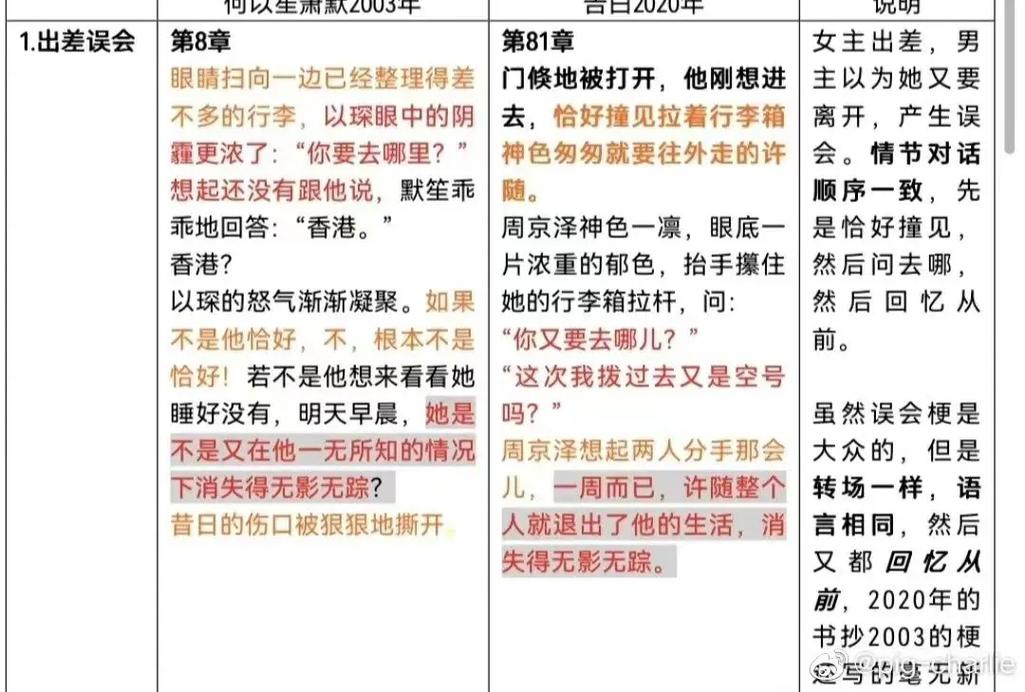

融梗的定义尚不清晰明确。部分创作者认为它仅是一种参考手法,尚未触及抄袭的边界。然而,这种界限的模糊性常导致争议。以网络文学为例,众多作品情节相似度高,有的甚至可以看作是借鉴或融梗。然而,是创作者思想巧合还是有意为之,难以断定。此外,不同作品在情节布局和人物刻画上存在一定的模式化,这也使得融梗的界定变得更加复杂。

确定融梗的内涵极为关键。当前,众多文学作品和影视剧本中,充斥着看似参考实则可能涉及融梗的情况。若缺乏清晰的定义,将难以对创作活动进行规范,进而可能损害创作者的权益。

融梗与著作权法

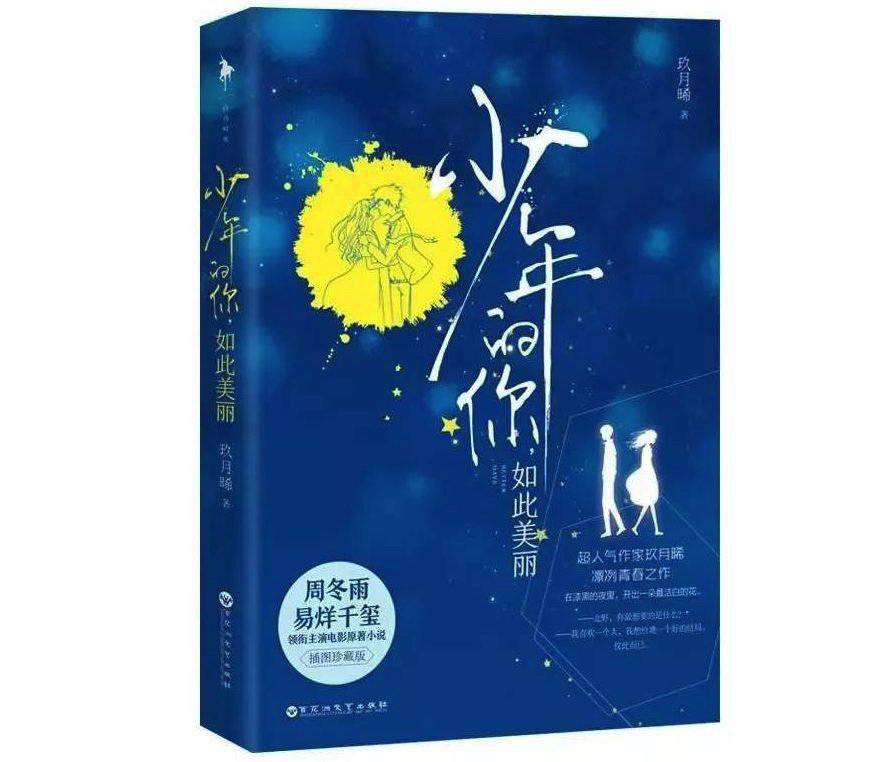

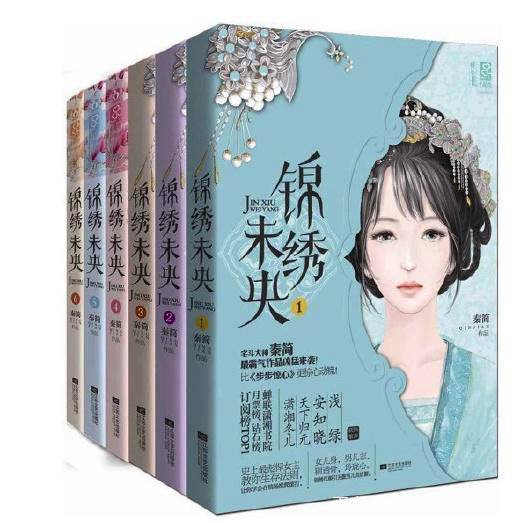

融梗是否构成著作权法中的剽窃,需进行详尽的对比与分析。在法律上,剽窃被视为一种侵权行为。例如,《锦绣未央》被指控采用组合式抄袭,这种对多部作品的大规模抄袭显然侵犯了别人的著作权。然而,在融梗的情况下,其表现可能不那么直观,有些情节或人物设定相似,很难明确判断是否满足剽窃的法律标准。

在著作权维权过程中,收集充足的证据颇为不易。作者众多,主体难以确定,侵权行为的判定又很复杂,这些问题都存在。因此,目前融梗现象在一定程度上较为普遍,这主要是因为侵权成本较低。

影视剧本创作的特殊情况

影视剧本制作时,集体创作的情况很常见。这种情况下,作品的版权归属问题通常比较棘手。往往有很多人的创意被采纳,但最终只有少数人的名字出现在成稿上。此外,在创作和交流的过程中,创意有时会被他人窃取。比如,几个人讨论剧情和创意,到最后,别人的创意可能就被别人拿去,变成了他们作品里的内容。

影视剧本创作往往带有较强的商业色彩,为了推广宣传,作者们常常与知名博主携手合作。这种合作背后,往往隐藏着作品权益的转让等复杂问题。在商业利益的驱动下,对作品的改编和融合可能被默许,甚至被滥用,而创作者对自身权益保护的意识也相对薄弱。

不同文学领域的融梗差异

网络文学和影视剧本等领域,梗的融合现象较为普遍,但在纯文学领域则较为罕见。这些作品往往更看重故事情节的构建。由于缺少类似知网的鉴定平台,我们只能依赖人工来判断内容的重复率,这导致情节之间的相互借鉴变得简单,同时也暴露了监管的不足。

纯文学注重的是在形式上寻求创新,以及如何构建文本的吸引力。在创作过程中,对情节的重复性借鉴并不是主要关注点,因此,融合其他作品梗概的情况较为罕见。然而,这并不代表纯文学完全没有内容上的借鉴问题,只是其表现形式和关注的焦点有所区别。

科幻作品中的借鉴现象

科幻写作界中,借鉴现象并不少见。我国科幻界与国际交流频繁,众多作家受到了外国科幻作品的启发。有些作家甚至直接从外国原著中取材,或是进行抄袭。由于科幻写作的难度较大,新手在没有熟练掌握技巧之前,很容易借鉴他人的作品,难以完全摆脱前辈们构建的宏大世界观的影响。

银河奖征文抄袭事件的发生,为业界敲响了警钟。尽管不少作者有意避开那些影响力大的作品,但从整体上看,科幻作品中内容同质化现象依然严重,常常只是换了个形式,实质并未改变。这或许与过度融合梗或者不当借鉴有关。

对创作者和行业的影响

创作者个人权益受损害,因融梗现象普遍。他们苦心孤诣的情节被他人借用,对方却得利成名,这对原创者极不公平。整个创作界若常现融梗,行业难以健康前行,缺少创新活力。好原创作品会变少,观众和读者对作品的信任也会降低。若融梗被视为正当,那不健康的创作风气将占上风。

既然这样,那么你如何看待在当前创作环境中,如何构建一个有效的梗融合标准体系,以维护创作者的合法权益?