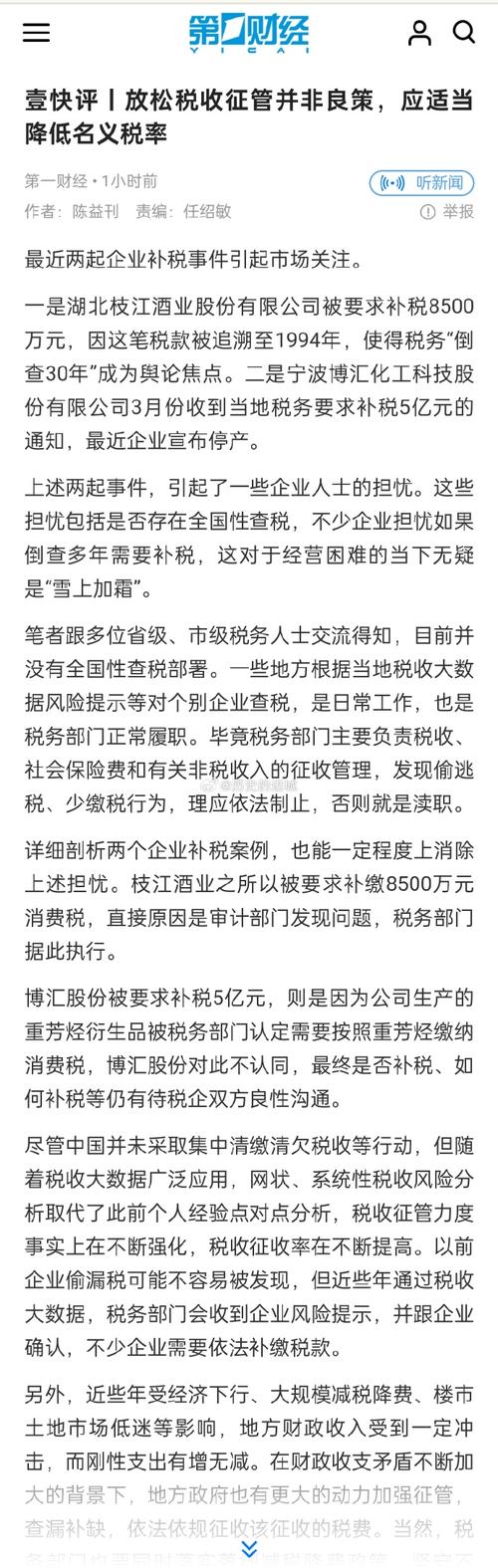

近些年,电商领域迅速崛起,但近期网店补税的风波犹如一颗重磅炸弹,让众多电商从业者陷入了困境。全国各地税务部门对网店主的突然检查,将这个看似隐蔽的行业财务问题完全揭露了出来。

补税通知下达的形式

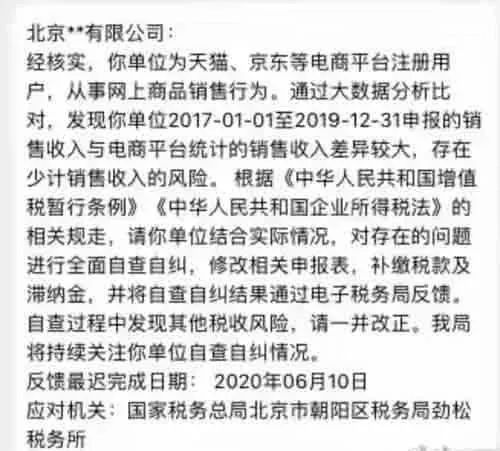

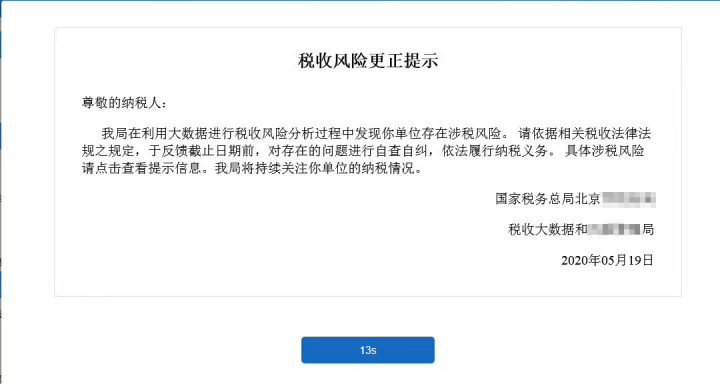

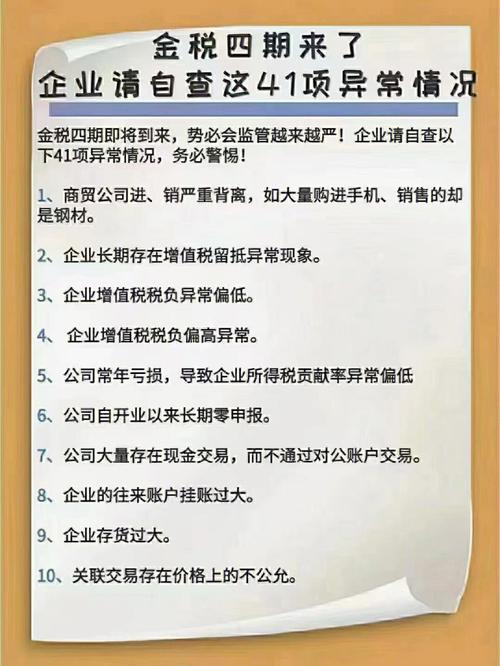

网店主接收到补税通知的途径不止一种。有的网店主是通过税务局发送的短信得知的,比如北京市朝阳区的税务局就曾发送过这样的短信,内容提到通过大数据分析,发现网店主2017至2019年的申报销售收入与电商平台的数据存在较大差异,并要求网店主在2020年6月10日前进行自查和整改。另外,有些网店主在访问税务局网站办理业务时,也直接在窗口看到了相关的提示信息。据悉,北京地区首批接到通知的企业就有2000家,而补税的依据主要是支付宝的收款金额。这一情况反映出此次补税行动的覆盖面非常广,执行力度也相当大。

观察现实情况,众多经营网店的人士,特别是那些中小型卖家,往往资金和人力都比较紧张。他们面对突然到来的补税要求,可能会感到有些手忙脚乱。这些卖家大多忙于日常的运营工作,比如上架商品、处理订单等,对税务问题关注不足。这样一来,补税通知就打乱了他们原本的经营步调。

刷单现象与补税压力

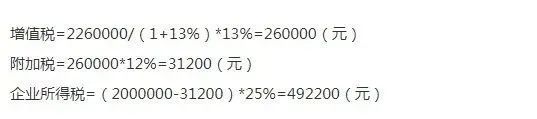

电商领域内,刷单现象广泛流传。众多中小商家为了吸引更多流量和提升商品在店铺中的地位,刷单成了他们常用的策略。然而,若依照补税规定操作,这无疑会给他们带来沉重的经济负担。以13%的税率为例,若商品售价为100元,商家可能需额外支付13元税费,还需承担25%的企业所得税。以新浪科技曝光的案例来看,若2019年销售额为326万元,但申报仅为100万元,那么补缴的税款将非常庞大。在这种背景下,众多网店店主可能因此次补税而陷入破产边缘,这也暴露了刷单行为背后潜藏的巨大财务风险。

那些利润微薄但销量大的网店,其盈利空间原本就不大。许多小网店的情况是,一件商品能赚的利润不过几块钱,而高额的补税几乎能吃掉他们多年的收入,这让它们难以维持下去。

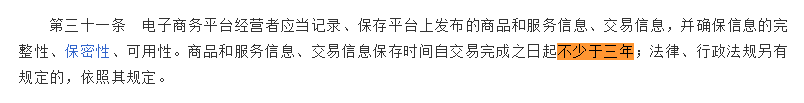

电商法的追溯依据

自2019年1月1日起,我国电子商务法正式生效。该法第十五条规定,商家需在店铺首页明显位置展示营业执照。看似普通的规定,实则对税务追踪至关重要。交易信息需保存至少三年,每件销售商品都必须附有发票。这些规定共同赋予税务局追索2017至2018年数据的权力。此规定显示了电商法在规范电商税务方面的全面性和预见性。

当年电商法颁布之际,众多商家或许并未对这些条文给予足够重视。他们更热衷于探讨如何吸引消费者、提升销售额。然而,税务部门着手依据这些条文追缴税款后,商家们方才认识到这些规定的严格程度及其深远影响。

电商行业的利润特点

电商领域普遍利润微薄,但销量庞大。网店无需承担高昂的店面租金,因此商品价格通常更亲民。以淘宝、天猫、京东、拼多多等电商平台为例,许多商品售价不过百元,但能实现超过50%利润的却寥寥无几。通常,普通网店销售的是大众消费品,如服装、日用品等,每件商品的利润不高,主要依靠大量销售来维持运营。

薄利的特性意味着,一旦网店遭遇高额补税,其运营将遭受严重打击。以售卖特色小工艺品的网店为例,由于价格不贵,利润空间有限,高额的补税可能让它们无法负担成本,进而可能面临无法继续经营的困境。

补税的合法性

税务局此次举动完全符合法律法规。根据电商法中的具体条款,网店过往的销售记录追查和补税工作均有明确的法律依据。税务局运用大数据技术,依照电商法的规定进行补税操作,这对整顿电商领域的税收秩序起到了关键作用。

尽管合法,但这对那些被要求补税的网店主来说,无疑是一项艰巨的考验。他们原本都有自己的发展蓝图,然而补税的强制要求可能会让他们的资金链断裂,导致经营难以维系。

对电商行业的深远影响

这次补税事件对电商领域产生了重大影响。首先,网店经营者开始更加注重税务法规的遵守,未来在财务和税务处理上会更加小心。其次,这可能导致部分经营不合规、风险承受力弱的网店被淘汰。此外,电商行业的整体格局也可能随之改变,比如大电商企业可能会强化税务管理,而小网店则可能通过联合或规范化管理等手段来维持生存。

电商行业整体健康发展至关重要,这次补税风波虽让众多网店主短时受苦,但从长远来看,却是推动行业走向规范、可持续发展的关键路径。然而,在此过程中,如何妥善平衡网店主的利益与税务的规范性,成为了一个亟需解决的难题。