拼多多砍价活动让人心情复杂,有人为抢免费商品不辞劳苦地拉拢朋友,可也有人觉得自己被巧妙地诱导了。下面,我们将深入剖析拼多多砍价活动的深层机制。

砍价引发的争议

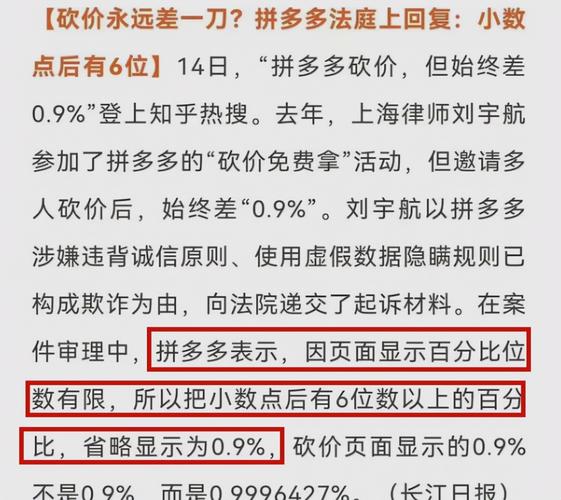

上海一位姓刘的律师因涉及拼多多砍价活动的争议而向法院提起诉讼,目前案件尚未有裁决。庭审中,拼多多一方对砍价机制进行了说明,此举引发了广泛的公众关注。此前,有主播向客服举报了砍价中的问题,但客服却无端地挂断了电话。而就在次日,那位主播竟然意外地收到了一张价值0.1元的购机优惠券。拼多多对此并未给出任何说明,这样的行为看起来像是出于规避舆论压力而作出的让步。

玩不转的心理战术

拼多多运用心理手段,用百分比来展示砍价进度,却对实际百分比保持沉默。它没有保证在剩余0.1%时再加一人就能成功,这全靠用户自己的信心。用户一旦发现这是骗局,因为之前投入了太多精力与情感,受损失厌恶心理的驱使,总觉得成功即将到来,于是不断劝说他人加入,却不知道还需招募多少人。

活动的真实性

拼多多已经发放了超过七百万件商品,甚至有人能免费得到,这足以说明活动的真实性。但在这批发放的商品中,大部分可能价格并不昂贵。平台特意设计了这种随机性,导致消费者在法律上很难对活动的真实性提出质疑。

难以认定的欺诈

拼多多没有参与消费者资金方面的诈骗活动,其做法主要是通过一些手段来吸引用户注册,并以此来提高平台的活跃度和知名度。尽管平台常常有所暗示,但并未作出明确的承诺。他们通过文字游戏的方式,利用了消费者追求小利的心理。这种做法难以被认定为民事欺诈,更不属于刑事诈骗范畴,消费者若想找到法律上的漏洞,难度相当大。

消费者的知情权

消费者本应知晓商家活动的具体信息,然而拼多多并未向消费者明示活动规则和获奖概率。他们仅用具有诱导性的信息来吸引消费者,将他们变成推广活动的帮手。这使消费者感到被欺骗,尽管如此,他们却无法采取行动。

未来改进方向

拼多多若想改善公众对其的看法,获得消费者的信任,就必须明确告知活动的具体规则和获奖概率,让消费者能够明白如何参与。另外,消费者本身也要保持清醒的头脑,不要过度投入大量时间和精力在砍价活动中。

你觉得拼多多未来的促销打折会不会有所改变?快来评论区分享你的观点。别忘了点赞和转发这篇文章!