拼多多的商业成长过程中遭遇的诸多法律纠纷引起了广泛关注。无论是购书事件的争议,还是“现金大转盘”游戏的争执,亦或是其他引发诉讼的商业活动,都让拼多多成为了舆论的焦点。

拼多多的商品真伪问题

拼多多曾被曝光,在购买的一千本书中,仅送达574本,其中507本为盗版。这一情况暴露了拼多多在商品真伪方面的问题严重。众多消费者认为,拼多多在商品质量监管上可能存在疏漏。部分地区的监管部门对拼多多商家进行过多次抽查,发现不少假冒伪劣或未经授权的商品在销售。这些现象使拼多多常因商品问题与品牌方或消费者对簿公堂。据不完全统计,商品投诉在拼多多诉讼案件中占比较大,对品牌形象造成了严重损害。

游戏诱导与规则复杂

阑夕在B站分享的经历表明,拼多多的“现金大转盘”游戏存在诱导性和规则繁琐的问题。游戏设置的目标难以实现,诱导用户拉新,即便动员500位好友,也难以获得最后的0.1元。这种做法不仅浪费了用户的时间和精力,还让用户产生了被欺骗的感觉。类似的问题在拼多多的其他营销游戏中也时有发生。有用户在参与拼多多的某次游戏营销活动时,按照平台规则完成了所有任务,却未能获得奖品,而平台方面也未给出合理的解释。这种情况是拼多多与消费者产生纠纷的常见原因。

砍一刀背后的问题

拼多多的“砍一刀”活动引起了广泛的争议。尽管它能吸引新用户,却也引发了诸多纷争。此活动通过用户的社交网络吸引新用户,却常常导致用户社交关系的过度使用。有些用户在多次邀请朋友参与砍价后,仍未能成功购买商品,且缺乏合理的解释。在一些案例中,我们甚至看到商家因“砍一刀”活动中的问题与拼多多产生争执。比如,一位小商家曾抱怨,由于“砍一刀”活动带来的低价订单过多,给他带来了巨大的损失,以至于他不得不与平台对簿公堂。

商家管理模式带来的纠纷

拼多多采用“门槛低、处罚重”的策略,导致与商家间的矛盾频发。门槛低吸引了众多商家加入,却也让商家质量参差不齐。处罚重让商家难以适应,一旦出现问题,便要承受高额罚款,这加剧了商家与平台的关系紧张。例如,有商家因发货延误,保证金被大量扣除,引发了强烈不满,甚至诉诸法律。此外,平台在管理商家时,部分规则不够透明,也加剧了双方的矛盾。

消费者知情权问题

在拼多多与用户的互动中,消费者对自身知情权的保障不足。比如,有些用户在“百亿补贴”活动中下单后,订单无缘无故被取消,询问原因时,平台并未给出明确答复。这种处理方式让消费者感到极不信任。有个消费者就曾在“百亿补贴”中期待购买一款电子产品,但订单被取消后,咨询客服时,客服只是简单提及平台规则,并未详细说明原因。这种现象并非少数,在众多投诉中屡见不鲜,也是引发诉讼频发的一个因素。

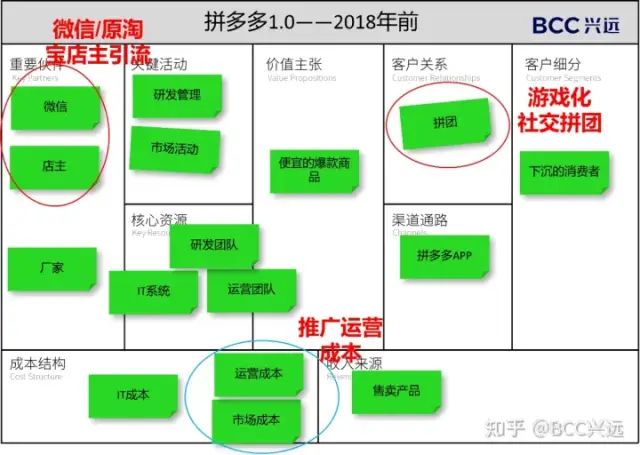

拼多多的发展模式和现状思考

拼多多原本是一家游戏企业,运用游戏思维开展电商业务有其独特优势,但也引发了不少问题。尽管上市后的拼多多市值突破千亿美元,用户数量达到数亿,但诉讼纠纷却未曾停歇。在“多多买菜”的战略布局中,公司依旧依赖“规模扩张”来编织“增长神话”。然而,这种模式并未妥善处理平台与品牌商、商家、消费者之间的利益平衡。比如,“多多买菜”也面临与供应商的纠纷等问题。尽管黄峥声称平台上假货比例较低,但仿冒品等问题仍未让拼多多构建起一个健康的商业环境。

拼多多遭遇众多诉讼,这源于其复杂的商业策略和运营手段。那么,拼多多应如何从根源上解决这些问题,扭转公众对其频繁诉讼的印象?欢迎大家在评论区交流看法。若觉得本文有益,不妨点赞并转发。