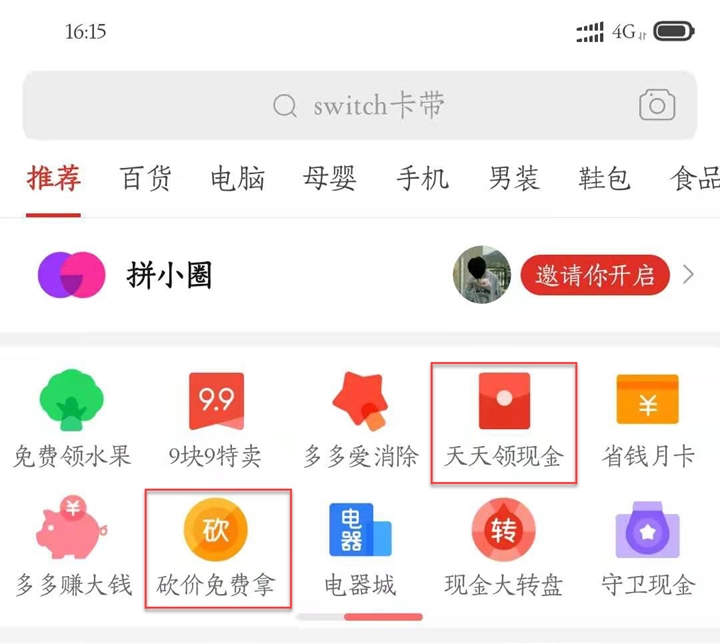

大家对拼多多的砍价游戏都不陌生,许多人都有过参与的经历。这种活动让拼多多以极低的成本吸引了众多品牌和用户关注。然而,其中某些营销手段蕴含着有趣的心理学原理,让人既感到新奇,又似乎感觉到了某种套路,这确实值得深入研究和探讨。

砍价活动的崛起

拼多多的降价促销在电商行业引发了一股狂潮。自创立之初,拼多多便迅速将砍价活动打造为其招牌的营销策略。在众多电商平台中,拼多多凭借这一活动独树一帜,主要原因是它满足了消费者对低价甚至免费商品的渴望。在中国,拼多多主要服务的是三、四线城市及广大的农村市场。在这些地方,消费者对价格尤为关注。市场调研机构的数据显示,这些地区的用户占据了拼多多用户总数的大部分。砍价活动恰好迎合了这些地区用户的需求,助力拼多多迅速扩大用户规模。此外,这种模式也激发了其他电商平台的模仿热情。

尽管这种模式受到众多人的喜爱,但也有不少人对产品的品质提出了疑问。毕竟价格过于低廉,让人不禁担忧这些商品是否为正品,或是质量能否得到有效保证。

格式塔心理学的联系

拼多多砍价活动的设计运用了格式塔心理学的原理。这种心理学认为,人们倾向于将不完美的图形“修正”成完整的。以拼多多砍价为例,进度条的设计虽常被指缺陷,实则遵循了这一心理。从格式塔心理学的视角看,当人们看到不完美的图形时,会倾向于将其视为完整。在拼多多砍价中,不完整的进度条最终完成,这激发了用户完成任务的兴趣。现实生活中,许多视觉设计也运用了这一原理,例如某些拼图游戏,玩家被驱动去完成破碎拼图的拼接。

从这个角度看,拼多多的砍价方式通过视觉呈现,触发了用户内心深处完成任务的渴望,这进而提升了用户的参与热情。

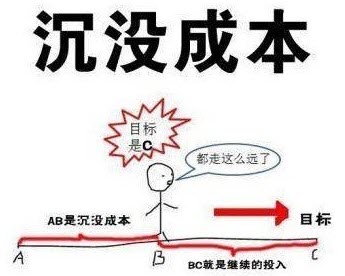

沉默成本的作用

拼多多在砍价环节巧妙运用了沉默成本心理。用户一旦参与并投入,比如花费时间或利用人脉,这些投入便构成了沉默成本。在我国,众多用户不愿浪费既有的沉默成本,因而会不断寻找更多砍价支持。例如,某用户可能已动员十几个朋友协助砍价,为了不辜负这些朋友的帮助,他们便会持续寻找新的砍价帮手。

因为沉默成本的存在,拼多多促使用户持续吸引新用户参与砍价活动,以此增加自身的知名度与用户基数。对企业而言,这算是一种投入低、成效显著的营销手段。然而,对用户而言,他们常常面临不愿放弃却又难以成功砍价的矛盾心理。

间歇性强化的运用

拼多多在进行砍价活动时,采用的随机砍价金额依据的是“间歇性强化”的原理。在技术层面,有众多实现方式。若用户初次尝试砍价,其难度系数相对较小,比如设定为1。若用户有过一次成功的砍价经历,那么下一次的难度系数会提升至2。这和许多游戏中的关卡设置相似,随着用户经验的积累,难度会逐渐上升。根据平台的数据分析,这种设置能有效保持新老用户对砍价活动的兴趣。

用户增多能帮助拼多多吸引更多新顾客。那些常参与活动的用户,砍价时金额都固定为0.01元。为了实现砍价目的,他们得拉来更多新用户,这正与拼多多扩大影响力的愿望相吻合。这种周期性的强化机制让用户难以预知每次砍价的具体金额,从而让他们像赌徒一样不断尝试。

用户行为的强化

拼多多砍价活动中,强化物的角色至关重要。用户若通过特定行为实现了期待中的效果,比如成功砍价得到商品,这种成功经验会激励他们再次尝试。对于拼多多平台,给予用户即时的奖励,比如砍价时金额减少的即时反馈,或是提供小额优惠券等,这些都能充当强化物。这些强化物根据用户行为适时出现,有效提升了用户参与砍价的频率。在教育领域,教师对学生完成任务的表扬,同样遵循这一原理,学生得到表扬后,更可能在未来重复表现良好。

然而,过度强化可能会让用户感到不悦。比如,有些用户即便多次尝试砍价,却始终未能如愿,这会让他们对这种强化措施失去信心。

技术实现方案

拼多多的砍价活动技术方案经过周密策划。根据砍价的目标,提前做好计算工作。需要吸引多少新用户才能让用户成功砍价,这一点是事先确定好的。这样既能满足用户砍价的需求,又能实现平台对传播度的期望。例如,若平台希望一个商品通过砍价吸引5个新用户,那么在计算砍价金额和难度系数时,都会以此为目标。

这项技术方案的实施需要依赖大量数据的搜集与处理。拼多多通过分析用户的地理位置、砍价记录、参与次数等数据,来对技术方案进行优化。比如,如果发现某个地区的用户参与砍价的积极性较高,可能会给该地区的用户分配更多的资源,或者推出更具吸引力的砍价商品。

你是否在拼多多砍价时体会过这些心理效应?欢迎在评论区讲述你的故事,同时,也请点赞并转发本文,让更多人揭开其中的秘密。